嵐電嵐山本線の山ノ内~西大路三条に乗っていたら何か感じませんか?

嵐電「西大路三条駅」から「山ノ内駅」方面に西進する途中、坂を上り、その後かなり下るという不思議な地形がある。京都市全体が盆地であり、その中にこうした高低差は中々ないが、この山ノ内手前のエリアの一部分だけは不自然に盛り上がっている。

具体的には三条通から西小路三条交差点にかけて約2m上がり、そこから山ノ内にかけて約4m下っている。

この不思議な地形の正体は「天井川の名残」である。

天井川とは

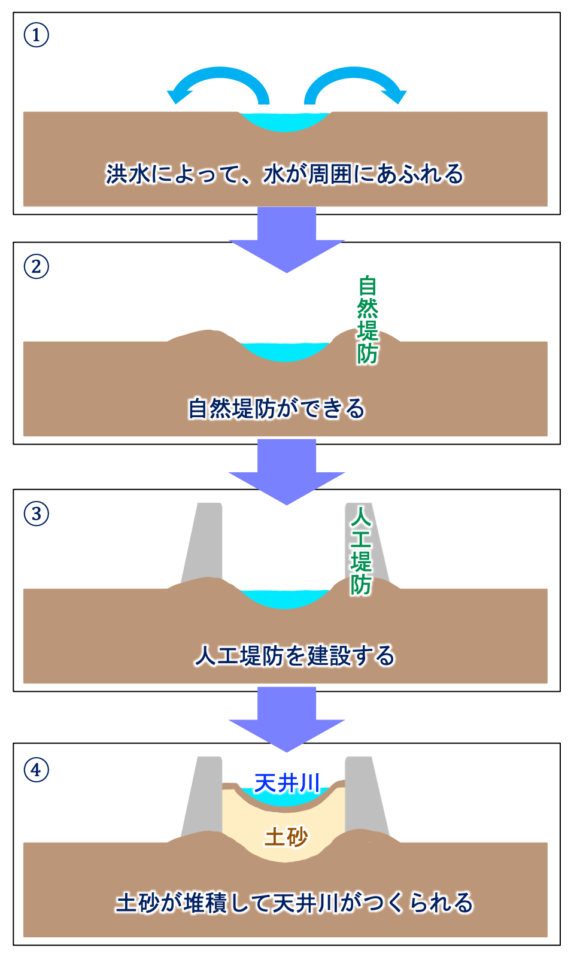

天井川とは、端的に言うと

「土砂などの堆積によって、川底が周囲の地面より高くなった川」のことである。

もともと平地を流れる川があり、

そこに長い年月をかけて土砂が川底に堆積し、

少しずつ川底の高さが上がっていく。

川の高さが周囲の地面より上がってしまうと、雨が降る度に洪水が発生してしまう。

その洪水に備えるため、当時の人々は川の両端の堤防の高さを挙げる必要に駆られ、それが繰り返し起こる事で徐々に川の高さが平地よりも高くなる。

川?東西に流れる西高瀬川ではありません。かつてはここから南へ天神川(紙屋川)が流れていました。それを示すのがこちらの地図

西院村の文字の少し上に少しだけ三条通と並走して、南は流れていく線があると思います。これがかつての天神川です。

京都市右京を北から南にかけて流れる天神川(紙屋川)によって、右京は昔から洪水が繰り返された地域でした。

(当時の天皇たちが右京に住まいを定めなかった要因の一つとされている)

地図を見ても分かるように大正時代になっても右京のエリアはほとんど田んぼですよね。

それに悩まされ、何とか食い止めようとした人々が14世紀頃作っていったのが天神川の堤防であり、土砂との格闘の歴史から今の天井川の地形が生まれました。昭和に太秦天神川駅付近で御室川と合流する現在の流路に切り替えられ、地形だけが残っています。

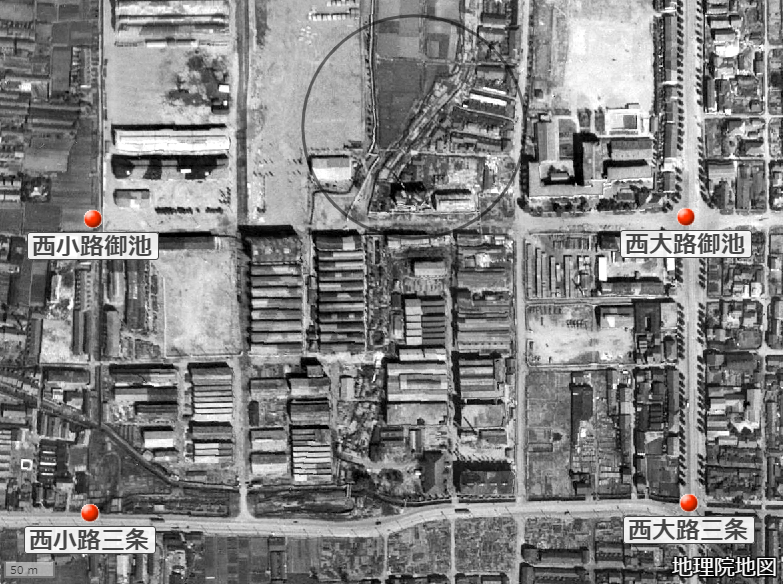

もう一つ、天神川が残した(?)地形があります。下の2つの航空写真を見てください。

左(又は上)の写真の黒丸で囲った絶妙にカーブした道、違和感感じません?右(又は下)の写真を見ると川のようなものが同位置にありますね

この絶妙なカーブも天神川の名残と言えそうですね(絶妙なカーブってだいたい鉄道か川の跡ですよね)。

最寄り駅

嵐電山ノ内駅

最寄り停留所

市バス・京都バス三条春日、山ノ内

▽アクセス検索はコチラ▽

※三条西小路交差点に隣接する和食NOWジョイ西大路店にピンを当てています

▲拡大地図を表示 をタッチ▲

▽最寄り駅の情報はコチラ▽

参考文献

近代京都オーバーレイマップ,「正式地形図(縮尺1/20,000)(大正元年)(国土地理院所蔵)」近代京都オーバーレイマップ (ritsumei.ac.jp).

受験地理Bマスター塾,2021,「天井川とは?でき方を理解すれば地図も簡単に判別可能!」天井川とは?でき方を理解すれば地図も簡単に判別可能! | 受験地理B短期マスター塾 (juken-geography.com).

制作:2022年度制作班