広隆寺には、国宝第一号となった弥勒菩薩があります。(通称 宝冠弥勒 ほうかんみろく)

聖徳太子ゆかりのお寺の一つ。

建立されたのは推古天皇11年の603年で、山城最古の寺院かつ聖徳太子建立の日本七大寺の一つである。渡来人の秦河勝が聖徳太子から仏像を賜り、建立したことから秦公寺(はたのきみでら)や太秦寺といわれていたとか。

*秦氏について~

日本書紀によると15代応神天皇の際に養蚕機織の業ではいってきたそう。

広隆寺は818年に火災にあったが、秦氏出身で弘法大師の弟子である道昌僧都によって再興、1150年にも炎上したが再興されるという数々に災禍に見舞われたが、多くの仏像が現存している。

弥勒菩薩とは、釈迦が入滅してから56億7000万年後に現れて、衆生(しゅじょう)を救う仏のこと

この弥勒菩薩、正しくは

昭和26年6月に国宝第1号に指定された。ほほえんでいるかのようなアルカイックスマイルが特徴的である。

~国宝第一号 弥勒菩薩半跏思惟像~

弥勒菩薩は、須弥山(しゅみせん)の弥勒浄土といわれている兜率天(とそつてん)にて、菩薩の行につとめられ、諸天に説法し、お釈迦様にかわってすべての悩み、苦しみを救い正しい道へと導く慈悲の仏様である。

この半跏思惟像は「一切衆生をいかにして救おうかと考えている」姿を表している。

広隆寺にはこの宝冠弥勒ともう一体、弥勒菩薩半跏思惟像がある。

その表情から通称「泣き弥勒」と呼ばれている。

宝冠弥勒と同様に飛鳥時代につくられたものであるが、クスノキ一本造りとなっており、宝冠弥勒より30センチほど小さく、国宝となったのも第50号となっている。

広隆寺には国宝が宝冠弥勒や泣き弥勒のほかに、十一面千手観音立像など合計20点存在する。

参拝料金

大人 800円

高校生 500円

小・中学生 400円

拝観時間 9:00~17:00

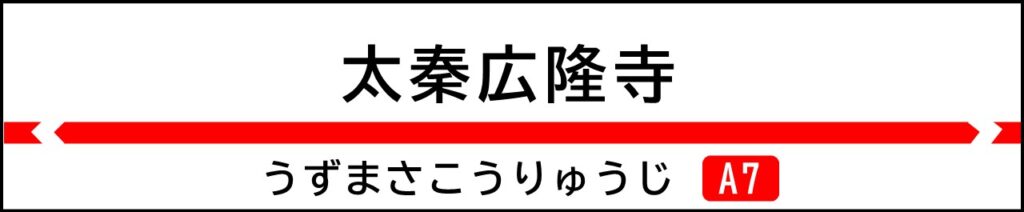

最寄り駅は太秦広隆寺駅です。最寄り停留所は市バス・京都バス太秦広隆寺前です。

▽広隆寺への経路はコチラ▽

▽最寄り駅の情報はコチラ▽

制作:2021年度制作班